EL DOCTOR MARCO MARTOS PRESIDE LA ACADEMIA PERUANA DE LA LENGUA

29 diciembre, 2017

Resumen teatral peruano en 2017

31 diciembre, 2017Mientras leía la novela «Un olvidado asombro» de Marco García Falcón y me iba dejando envolver por la historia y por el temperamento de los personajes, hubo una tarde en la que tuve que suspender la lectura para encontrarme con un tío, hermano de mi padre. Teníamos que hablar de un asunto de documentos y trámites que mi papá – a pesar de que ya había fallecido hacía más de cinco años – aún tenía pendientes. Ese par de horas en los que conversamos con mi tío, más que arreglos para ordenar lo de los documentos, lo ocupamos en recordar a mi padre. Mi tío estuvo desconcertado con el tema al principio, pero luego se entusiasmó y ya no paró de hablar de las muchas anécdotas que recordaba haber vivido con su hermano. Ciertamente esa tarde, conocí más, mucho más a papá, desde una perspectiva diferente. Confieso que por un largo rato, estuve medio afectado recordándolo.

Comienzo con este episodio personal para mencionar – fascinado – que la manida aseveración de que la realidad supera a la ficción es una verdad que se confirma con cada libro que leo. Si sometí a mi tío a esa larga rememoración familiar fue porque, en gran parte de la novela de García Falcón, el tema era la relación entre un padre que llegaba al final del camino y un hijo que – al menos hasta donde había llegado a leer ese día – aún estaba en ascenso en la cuesta de la vida. No me voy a atrever a la audacia de encontrar puntos en común. Ese no es el propósito central de esta nota, sino hablar de la muy buena novela que alcancé a terminar de leer esta semana, pero sí quería dejar constancia de lo fascinante que es confirmar cómo la literatura sigue siendo una ventana – con vidrios apenas pavonados – para encontrarse con los hechos comunes de la vida.

Dejo de lado esta larga introducción para dejarles una reseña y un breve comentario de esta mi última lectura del año, y antes de colocar este libro en la estantería de mis buenas lecturas de este año que se va.

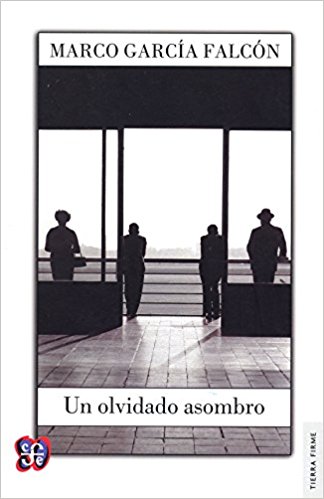

En la novela «Un olvidado asombro», editado por el Fondo de Cultura Económica (2014), se narra la historia de Joaquín Bolarte, de unos 40 años, profesor de literatura y decano de la Facultad de Letras de una importante universidad. Con una vida de clase media en donde parecía que todo marchaba bien: una carrera en ascenso, una buena relación sentimental, la satisfacción de poder apoyar a sus padres sin mayores sacrificios económicos y hasta con tiempo para asumir los engreimientos que puede brindarle una cómoda economía; en este caso, la práctica disciplinada, pero gozosa del «cycling» en una cadena de gimnasios prestigiados. Todo estaba bien y prometía mejorar si acataba los convencionalismos necesarios para seguir ascendiendo en los círculos profesionales y sociales de esta compleja sociedad. Todo parecía ir viento en popa hasta que ingresa en la trama el hijo de un amigo de juventud. Llega como una visita que, repentinamente, lo lleva a recordar no solo a su amigo, un poeta complicado (cuando no) que terminó suicidándose, sino que toca partes sensibles que, por lo visto, había guardado en algún recodo escondido de la memoria. Pero ese encuentro es solo el comienzo de un conjunto de hechos que comienzan remecer la aparente vida tranquila de Bolarte. Hay otras circunstancias que van deslizándose con sutileza en la trama con el fin de ir planteando el tema central de la novela. El principal es el accidente del padre, su lento deterioro físico y – lo más enternecedor desde mi punto de vista – la reconciliación emocional con el padre moribundo y, a través de esa reconciliación, el replanteamiento de sus propios proyectos de vida, no en lo exterior, sino desde lo más íntimo, como un reajuste de su perspectiva vital.

Ahora bien, la novela fluye sobriamente, plantea los hechos con un funcional orden. Comienza señalando el modo de vida triunfador de Bolarte – desde la propia mirada del personaje – para luego ir presentando a los otros participantes y a los hechos que irán llevando la novela al necesario conflicto. En este punto, la novela resulta eficiente porque el autor se vale – parafraseando al comentarista Ágreda – de una una prosa clara, armoniosa y sobria, muy bien trabajada y que siempre encuentra las palabras precisas para cada ocasión.

Pero, claro, una buena novela no es solo una prosa correctamente manejada, sino también el correcto tratamiento que se le da personajes, la manera como se va dando a conocer el perfil de cada uno de ellos, ya sea a través de lo que dicen o con pincelazos que señalan sus peculiares conductas, pero sin sentir que el narrador nos está llevando, descaradamente, de la mano. En la presente novela, se nota ese buen manejo, no solo del perfil de los personajes, sino en el desarrollo mismo de la trama. Lo hace sin caer en arquetipos ni en cuadros y escenas que – en otras novelas – ya parecen recurrentes y fácilmente reconocibles.

Algo más, «Un olvidado asombro» plantea – de manera sutil insisto – un enfrentamiento entre el mundo en el que aparecen las conductas y actividades de un tipo de clase media que se va acomodando a los «estándares convencionales» con otro, marcadamente distinto. El autor se encarga de decírnoslo cuando menciona ambientes como el de una modélica universidad acomodada, gimnasios típicos para gente que puede pagarse engreimientos; mientras que del otro lado, cuenta los modos de vida de los amigos y vecinos de barrios sencillos; asimismo, señala las particularidades de sus vínculos familiares: al inicio del relato Joaquín está cómodamente ubicado en el primero, pero la visita de Juan Manuel y la enfermedad de su padre lo hacen redescubrir ese otro mundo por el que final se inclina, la menos de modo íntimo.

Hay una nota en un una crítica en donde se señala que el autor se extiende demasiado en señalar la confortable e impasible rutina de Bolarte y que ingresa algo tarde en el punto importante de la novela. Discrepo respetuosamente de esa posición porque la novela tiene otros niveles de lectura como por ejemplo que Bolarte está alejado de la literatura creativa, pero que – en de un modo u otros – no se ha desconectado de ella. De allí su visión, digamos lírica, de los acontecimientos. Eso habría quedado algo flojo sin dichas «extensiones». Tal vez, sí concuerdo con el tratamiento que se le da al tema del hijo de su amigo muerto y al impacto que todo esto tiene en el tema central. Por lo menos siento que no alcanza a cerrar de modo tan contundente como en los otros temas abiertos y bien cerrados. Sin embargo, la novela en sí es una presentación de hechos – como dije – de modo sutil, en donde muchos datos se sugieren y hay que captarlos con una lectura atenta.

«Un olvidado asombro» no es la más reciente novela de Marco García Falcón, pero la tenía en mi lista de libros y quería leerla desde hace tiempo. Me encantaron tanto «París Personal» (2027) y «El cielo de Capri» (2007). De ambos hay un comentario en la Zona del Escribidor. Me queda la deuda con «Esta casa vacía». Pero mi conclusión de lector asiduo me permite afirmar que he leído una novela altamente recomendable.

PSODATA:

Ya hallaremos tiempo y dinero para acopiarme de todos los libros que debo leer. Estoy mirando sobre mi mesa, el reciente libro de mi apreciado amigo Pedro Llosa. En fin, se me acaban los gratos días libres que he tenido y que he ocupado en el placer de la lectura y en la escritura de mi demorada nueva novela. Ya nos la ingeniaremos para seguir con este grato modo de vida.

Sé que debería cerrar las notas de esta Zona del Escribidor (2017) con alguna meditación de fin de año o con una cerrada protesta contra los avatares políticos; pero ni modo, a riesgo de quedar como un compulsivo lector o hasta como un desubicado ciudadano, cierro las notas del año, de página, con la recomendación para que lean, apenas puedan, la muy buena novela de Marco García Falcón.