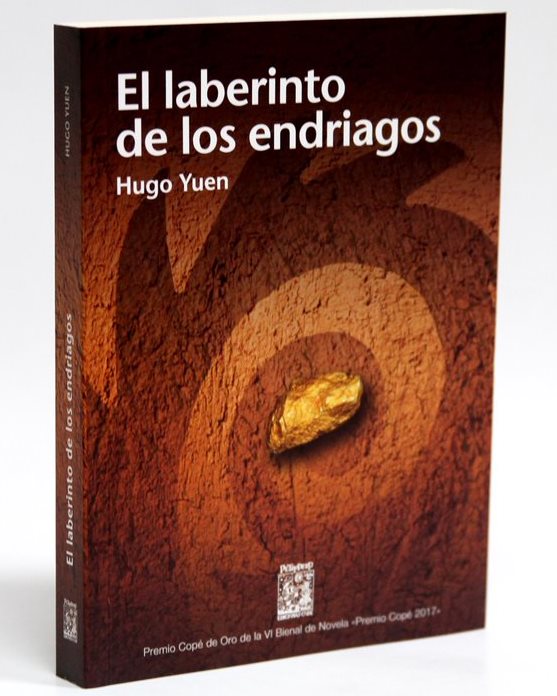

«El laberinto de los endriagos». Novela de Hugo Yuen (comentario)

25 noviembre, 2018Una moneda para Mengano

10 diciembre, 2018LA EDAD DE LA INOCENCIA

El hombre tenía, por lo menos, cincuenta años. Aunque se notaba que había llegado a esa edad con el suficiente  cuidado como para no parecer apabullado por la certeza cercana de la vejez. Estaba vestido de tal manera que proyectaba sobriedad, pero sin perder un toque de elegancia informal: sacón de paño azul, camisa blanca sin cuello de corbata y una bufanda de seda llevada como quien no quiera la cosa. Junto a él, estaba la bella mujer: cabellera oscura, lacia y coquetamente corta, los ojos inmensos y oscuros, el rostro delicado y terso. Bajita, quebradiza, seductora. Un fino piersing – casi como una gota lluvia de color plateado – brillaba en un costado de su fina nariz.

cuidado como para no parecer apabullado por la certeza cercana de la vejez. Estaba vestido de tal manera que proyectaba sobriedad, pero sin perder un toque de elegancia informal: sacón de paño azul, camisa blanca sin cuello de corbata y una bufanda de seda llevada como quien no quiera la cosa. Junto a él, estaba la bella mujer: cabellera oscura, lacia y coquetamente corta, los ojos inmensos y oscuros, el rostro delicado y terso. Bajita, quebradiza, seductora. Un fino piersing – casi como una gota lluvia de color plateado – brillaba en un costado de su fina nariz.

Ambos caminaban por la vereda central de la avenida Pardo, en Miraflores, esa avenida flanqueada por árboles añosos y en cuyas veredas hay bancas vigiladas por faroles de luz ambarina y discreta, como para que los enamorados puedan hablar de sus cosas, mientras los automóviles transitan, de ida y vuelta, con uno que otro bocinazo desconsiderado.

Vistos así, tomados del brazo, con alguno que otro beso, casi como un piquito de amor en el camino, nada habría de singular en ellos. Ella era de una belleza indiscutible y él, un latino todavía con cierto encanto. Ambos parecían ser tan solo un par de enamorados cariñosos.

Es decir, nada habría de especial en ellos, salvo el detalle de los años. La bella mujer no parecía tener más edad que la de una adolescente y él, como mínimo, tenía la edad para ser un pariente mayor, digamos un tío algo maduro, aunque bastante conservado. Tal vez por eso las miradas de quienes, de vez en cuando, se cruzaban con ellos eran algo atrevidas y hasta burlonas. Algunos solo los miraban disimuladamente; otros, en cambio, volvían el rostro cuando ya los habían pasado para luego sonreír mientras intercambiaban algunas frases con sus acompañantes, frases probablemente socarronas. Incluso desde las veredas laterales les llegaba, de tanto en tanto, una frase punzante o por lo menos un silbido impertinente.

Pero ellos parecían haber sobrepasado el nivel de las miradas y las burlas, pues seguían caminando arrobados en sus sentimientos y disfrutando de su caminata a la hora del crepúsculo: esa hora precisa cuando las luces de neón comienzan a despertar en las fachadas de los edificios comerciales mientas el cielo se va oscureciendo en forma paulatina y seductora. Por supuesto que el viento agitaba las copas de los árboles como sucede en cualquier escenografía romántica y bandadas de pájaros atravesaban, de cuando en cuando, el cielo plomizo de Miraflores.

Sin embargo, todo estaba por cambiar de modo repentino. Por lo visto, ellos no estuvieron preparados para la aparición de una mujer de edad madura que, sorpresivamente, los detuvo en seco para recriminarlos con la autoridad que, por lo visto, le daba el rango de ser tía de la bella joven. Al menos, eso se entendió del primer aluvión de gritos que ella había proferido y también de las voces conciliatorias de la pareja. Mengano retiró la mano de los hombros de la joven que miraba, pálida y sorprendida, a la mujer que los había intervenido. «Esto se termina ahora», repitió varias veces la tía como para que no quede ninguna duda: «Eso no podía ser, aquello no debía estar pasando».

El hombre no atinaba a decir cosa alguna. Solo la bella – que parecía hablar algo del amor – a ratos, lograba entremeter algunas frases en medio de la catarata de prohibiciones que vociferaba la enojada tía.

Para ese momento, algunos curiosos ya habíamos perdido la cautela y las buenas costumbres de no escuchar problemas ajenos y simplemente observábamos el espectáculo con toda la frescura posible. Alcanzamos a entender que la bella tenía padres vivos y parientes estratégicamente distribuidos por Miraflores. Supimos que el hombre la había conocido en algún taller de teatro (o sea que actorcito el tío – pensamos muchos – bohemio, consumidor de viagra y roba cunas). Entendimos que la muchacha tenía el DNI recién desde hacía algunos días y que incluso – según dijo en algún momento la tía – el padre era algo más joven que aquel hombre que ahora parecía bastante abochornado. «Esto se acaba ahora o lo arreglamos con la ley », arengó finalmente la tía con un tono de amenaza contundente, con la seguridad de quien se conoce de tú a tú con muchos poderosos. Para completar el cuadro, una lluvia – menuda y mezquina, como siempre – comenzó a caer.

Cuando todo parecía sentenciado y la tía estiraba el brazo para coger la delicada mano de la bella, en una escena a la que solo le faltaba un fondo musical de película, algo cambió el rumbo de la historia. Repentinamente, la hermosa mujer lanzó la noticia que nos paralizó a todos (que ya éramos partícipes de aquel guion de telenovela). Una noticia que no solo dejó petrificada a la tía, sino que, más grave aún, desacomodó casi hasta el desmayo al hombre que hasta allí no había dicho gran cosa. Ciertamente, que te avisen, así, de repentino, que tu pareja estaba embarazada y que la escuches decir, valientemente, que lo iba a tener de todas maneras y que, por lo tanto, ya nada los iba separar, deja, a cualquiera, como mínimo, estupefacto.

Todos nos miramos con la misma sorpresa: anonadados. La tía también palideció y soltó la mano de la sobrina. La bella cogió el brazo de su hombre y lo colocó sobre sus hombros. La bufanda del enamorado ahora no lucía con la prestancia de antes, sino algo confusa. Todo en él parecía haberse descolocado.

Seguramente esa historia iba a tener más capítulos. Sin embargo, para los curiosos que pronto íbamos a retomar nuestro camino, la historia finalizaba con la imagen de bella joven alejándose con su veterano amor y con la tía retirándose aturdida por el impacto.

Lo cierto es que cuando vimos a la pareja regresar sobre sus pasos por la ya casi oscura alameda de la avenida Pardo, el hombre parecía casi un anciano de pasos cansados.