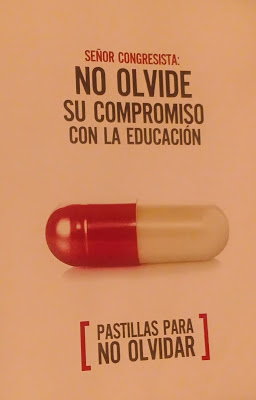

NO AL IMPUESTO A LOS LIBROS

30 julio, 2015BALANCE DE LA FERIAL INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LIMA 2015

7 agosto, 2015MI RECUERDO CON LOS LIBROS

No recuerdo la edad exacta que tenía cuando llegó a mis manos mi primer libro, Las fábulas de Esopo. Digo mi primer libro porque, quien me lo regaló, se había tomado el trabajo de escribir mi nombre en la primera página de respeto: Propiedad de Ríchar Primo. Fue una sensación rara. Grata eso sí. Era un libro que me pertenecería por completo. De hecho era muy pequeño en aquel tiempo, aunque recuerdo, eso sí, que leía todo lo que llegaba a mis manos; pero niño después de todo, perdía, destruía u olvidaba muchas de las cosas que me regalaban. Sin embargo ese primer libro estuvo entre los objetos que deambularon conmigo cuando la vida me sometió a una interminable mudanza mientras mis padres se divorciaban. Aquel librito de historias inocentes en donde zorros, liebres, sapos vivían aventuras aleccionadoras, finalmente se quedó en el fondo de alguna maleta olvidada junto con mi accidentada niñez. Pero hasta hoy, cada vez que veo su carátula en el aparador de una alguna librería, siento una brisa de ternura que me estremece.

Luego fueron llegando otras lecturas que para entonces marcaron mi adolescencia. En aquella época, muchas de mis lecturas las realicé en una pequeña biblioteca que sobrevivía en la avenida Tarapacá, en el Rímac, muy cerca del Colegio Ricardo Bentín. Muchos años después, en un ataque de nostalgia, pasé por allí, buscando aquella biblioteca, pero ya no quedaban rastros de ese pequeño cubículo de ocho metro cuadrados, con dos pequeñas ventanas protegidas con barrotes, y muchos libros atiborrados en estanterías que llegaban hasta el techo, libros de todo tamaño que abarcaban hasta los pequeños pasadizos y cualquier lugar donde pudiera haber algún espacio. En aquella biblioteca, las mesas de lectura eran barras de madera adheridas a las paredes y se leía sentado en taburetes

incomodísimos. Hoy, la avenida Tarapacá es una calle de mejor ver, con muchos negocios que prosperan; pero, sin su pequeña biblioteca, pienso que ha quedado incompleta. En fin, cosas de la nostalgia. Recuerdo que eran libros viejísimos, forrados con vinifán. Los dos veteranos bibliotecarios que se encargaban del lugar, por turnos, solían prestármelos para llevarlos a casa, aunque por lo general los leía allí mismo.

A pesar de su incomodidad, era un lugar más tranquilo que el hogar en donde vivía y que aún no terminaba de disolverse. Una tarde encontré a los dos bibliotecarios exultantes: habían recibido un donativo de libros nuevos, incluso las mismas cajas en donde habían llegado eran inusitadamente nuevas. Aquella vez, junto con otro par de muchachos, ayudé a los bibliotecarios en el intento de acomodarlos provisionalmente hasta que pudieran organizarlos, ficharlos y cosas por el estilo. Los libros olían a nuevos y recuerdo que dejábamos correr sus hojas solo para deleitarnos con el olor a novedad.

incomodísimos. Hoy, la avenida Tarapacá es una calle de mejor ver, con muchos negocios que prosperan; pero, sin su pequeña biblioteca, pienso que ha quedado incompleta. En fin, cosas de la nostalgia. Recuerdo que eran libros viejísimos, forrados con vinifán. Los dos veteranos bibliotecarios que se encargaban del lugar, por turnos, solían prestármelos para llevarlos a casa, aunque por lo general los leía allí mismo.

A pesar de su incomodidad, era un lugar más tranquilo que el hogar en donde vivía y que aún no terminaba de disolverse. Una tarde encontré a los dos bibliotecarios exultantes: habían recibido un donativo de libros nuevos, incluso las mismas cajas en donde habían llegado eran inusitadamente nuevas. Aquella vez, junto con otro par de muchachos, ayudé a los bibliotecarios en el intento de acomodarlos provisionalmente hasta que pudieran organizarlos, ficharlos y cosas por el estilo. Los libros olían a nuevos y recuerdo que dejábamos correr sus hojas solo para deleitarnos con el olor a novedad.

De esa colección, recuerdo haber leído, muchas veces, La palabra del mudo de Julio Ramón Ribeyro. Descubrí Metamorfosis de Kafka que me dejó estupefacto. Entonces traté de leer El Proceso. Confieso que no entendí mucho de aquel libro, sino tan solo mucho tiempo después. En cambio sí me asombró Billar a la nueve y media de Heinrich Böll. Entre esos libros arribados al cubil, encontré varios tomos de historia de Jorge Basadre, los que leí por recomendación de los bibliotecarios que me increpaban para que buscara otros temas aparte de los literarios. Gran lección. Confieso que, aunque me agotaron, aquellas lecturas recomendadas ampliaron mi perspectiva, aunque se me ha quedado mucho más en la memoria el libro Perú, problema y posibilidad. Cosas de lector. Poco antes de declarar acomodados los libros, el bibliotecario más viejo me ofreció un trato extraño. Me dijo que tenía más copias de las que necesitaba de la novela de Vargas Llosa, Conversación en La Catedral, que si yo le conseguía otro libro con el que pudiera canjearlo, me lo daba. Dudé, pero el bibliotecario – que pocas veces sonreía – esa vez lo hizo consciente de la buena oferta que me ofrecía. Luego regresó a sus quehaceres. De los escombros que quedaban de mi casa, extraje un libro grande, con tapa de cuerina: Tratado de historia automotriz o algo así. Afortunadamente, el trato funcionó y me quedé con el libro. El bibliotecario le estampó un sello: Donativo de la Biblioteca Bentín. Luego escribió mi nombre y me lo alcanzó. «Para tu biblioteca», me dijo.

Siempre les he contado a mis amigos más queridos que esa novela cambió mi vida. Después de leerla, mi mundo se descalabró y tuve que reconstruirla en función de la escritura, y solo entonces todo tomó sentido. Pero esa es otra historia. Lo que quiero compartir, tiene que ver con los libros en general. Años después, ya independiente y sometido a todas las vicisitudes de la vida, igual, siempre he disfrutado de la compra de un libro. Ya sea nuevo o de segunda. Lo cierto es que los libros me han llevado por muchos lugares excepcionales y me han salvado de muchas maneras. Los libros han significado ese punto de referencia que, muchas veces, me ha permitido retomar mi rumbo. Han sido ese faro que me ha reubicado cuando necesitaba recordar una lección olvidada. A veces, cuando sentía, por ejemplo, que la soledad me abrumaba, allí estaba uno de ellos, cerca de mi velador. En las librerías, cuando me encontraba con un título que parecía conectarse contigo, leía la contratapa y luego, bastaban unos segundos de lectura de las primera hojas y, definitivamente, comprendía que había hallado un nuevo amigo.

También es cierto que, a los largo de mi vida, he tenido que abandonar varias pequeñas bibliotecas, pero siempre he guardado en la maleta algunos libros que siempre me han acompañado en alguna nueva aventura: la novela de Vargas Llosa incluida, por supuesto.

Por eso, en estos días en que se habla de que los libros van a quedar expuestos a la inflexibilidad de los impuestos, me parece necesario recordar que los libros – aun cuando parezca iluso – deberían estar por encima de asuntos financieros que, para variar – que yo recuerde – siempre han estado en crisis.

Que cada quien evoque su relación con los libros y que sature la red con estas memorias – nunca como ahora – tan imprescindibles.