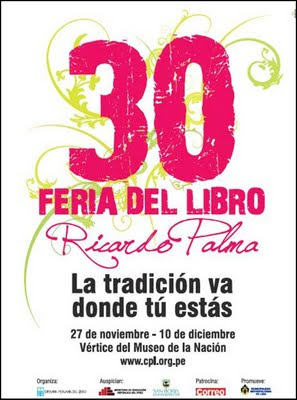

30 Feria del Libro «Ricardo Palma»

19 noviembre, 2009

Alcalde Masías y terreno para el Museo de la Memoria

23 noviembre, 2009

Categorías

No había cumplido aún los diez años cuando escuché por primera vez de los pishtacos. Fue durante el mes que pasé en un pueblo llamado Pachas, en el departamento de Huánuco. Mi madre me había llevado a conocer a los pocos parientes de mi padre que aún habitaban en ese lugar, un pequeño pueblo que parecía sostenerse solo por milagro de una enorme ladera hasta donde llegaba el ronquido del enojado río Vizcarra que discurría muchos metros abajo.

No había cumplido aún los diez años cuando escuché por primera vez de los pishtacos. Fue durante el mes que pasé en un pueblo llamado Pachas, en el departamento de Huánuco. Mi madre me había llevado a conocer a los pocos parientes de mi padre que aún habitaban en ese lugar, un pequeño pueblo que parecía sostenerse solo por milagro de una enorme ladera hasta donde llegaba el ronquido del enojado río Vizcarra que discurría muchos metros abajo. Una noche, en torno a una larga y rústica mesa, y junto a un gran fogón en donde habían terminado cocinar la merienda, los más ancianos se dedicaron a asustarnos con historias en las que los pishtacos robaban gente para luego cercenarlos y colgarlos de grandes ganchos sobre fogones a fin de ir derritiéndolos hasta sacarles toda la grasa posible. Volví a escuchar de ellos algunas veces más, siempre de boca de convencidos parientes y amigos identificados con la cultura andina. Solo mucho después, leí de ellos en algunos escritos del gran José María Arguedas. Luego volví a leer de ellos en la novela de Vargas Llosa, Lituma en los Andes. Esta vez, la imagen del pishtaco reapareció, pero sin el atmósfera mágico que le habían dado mis parientes y el mismo Arguedas. En Lituma en los Andes, el rumor de los pishtacos parecía más bien la terca persistencia de un pueblo que aun vivía cautivo de sus supersticiones y terrores básicos.

Así fue hasta estos recientes días cuando la noticia acerca de los pishtacos dejó de ser una seductora ficción, para convertirse en una macabra realidad. La policía peruana había detenido a una banda de personas que tenían en su haber unos pomos con grasa humana y que – confesaron poco después – se dedicaba a cazar campesinos que vagaban por caminos solitarios de la abrupta serranía. Los cazaban para luego cercenarlos y «procesarlos». Confieso que volví a leer la nota y me detuve más tiempo de lo acostumbrado a escuchar los informes televisivos. Aun cuando parezca una afirmación común: por unos momentos pensé que estaba viviendo un sueño con engañifas de realidad, pero no era así.

Ahora bien, aunque todo esto conmueva las fibras de mi identificación cultural, y aun cuando, como muchos, haya vivido encantado con historias míticas como las del Muqui (cuyo cuento inconcluso ya tiene una década), el Chullachaqui y el mismo diablo que solía presentarse en forma humana, pero con una pata de cabra, la historia reciente de los pishtacos no termina de cuajar ahora que se le quiere convertir en una verdad occidental. Sucede que la «realidad» (así entre comillas) está sujeta una tabla de razonamientos lógicos en donde estos espeluznantes personajes no encajan. Por ejemplo, si acaso eran desalmados comerciantes internacionales de grasa humana, ¿no sería más rentable comerciar toda las grasa extraída de aquellos que buscan esbeltez en las clínicas privadas de Lima? De otro lado, si cobraban 15.000 dólares por frasco de grasa humana, ¿cómo así trabajaban en condiciones tan precarias como cuevas y con trípodes artesanales y bolsones de plástico para las urnas derretidoras? Y es más, ¿por qué exportaban sus escalofriantes productos en condiciones tan desprotegidas y riesgosas, como los son las encomiendas en buses, casi a la vista de todos?

He preguntado a mi querida Elena, que es consultora de belleza (y como ironía profesional sale conmigo), si ha escuchado en las más íntimas conversaciones de ese logia de expertos en el negocio de la belleza, la existencia de cremas ultras secretas que usen la grasa humana como ingrediente. Nada. Salvo la placenta en ampolletas cuya venta es por demás conocida en la cabellera releada de muchos de nosotros. Me faltaría indagar entre los expertos en maquinaria de última generación si esta grasa es usada como lubricante de sus poleas y tuercas, cosa que, por cierto, pongo en duda.

Todavía es temprano, y no he bebido ningún trago, por lo tanto, no puedo arriesgarme a especular sobre la puesta en marcha de un sicosocial gubernamental, pero ganas no me faltan. Lo que puedo afirmar es que hay una delgada, muy delgada línea entre la realidad y la ficción. Pudiera ser que, en algún momento, nos hayamos confundido de lado. Eso podría explicar la extravagancia de todo lo que últimamente nos viene sucediendo.

Por lo pronto es viernes y me urge ese trago. Iré de copas temprano, sin auto, por esto la tolerancia cero, y al regreso lo haré discretamente, cuidándome, eso sí, de los amigos sin dinero en busca de una copa de más, también de los ladrones y, por supuesto, miranado con cuidado en cada esquina. Digo, para no encontrarme con algún pishtaco metropolitano salido de una dimensión que, por lo menos, hasta ahora, pensaba perdida. ¡Qué terror!

.