CONSEJOS PARA ESCRIBIR DE ERNEST HEMINGWAY

25 septiembre, 2016«El daguerrotipo de Dios» de Iván Loyola (Comentario)

8 octubre, 2016El joven que me había interceptado en el corredor de la Academia no tenía más de dieciocho años. Un poco más alto que yo, enfundado en una casaca negra con capucha, cargaba una mochila bastante llena, tenía unos audífonos azules que había retirado de sus oídos cuando se acercó a mí.

Era mi alumno, tenía clases conmigo las dos primeras horas de los lunes. No lo recordaba bien porque él solía mantener un comportamiento discreto: de perfil bajo, como me diría después. Ahora bien, lo más significativo – eso lo comprendería poco después – era lo que tenía en las manos y que sujetaba solemnemente: un libro de pasta azul, de mediano grosor.

El estudiante me pidió unos momentos y yo me dispuse a escucharlo allí, en el mismo corredor, en tanto los demás traseúntes iban y venían aprovechando el cambio de hora.

Aquí debo hacer una digresión. Me he visto en el compromiso de recibir un libro o un manuscrito en muchas ocasiones. Por lo general, cuando algunos de mis alumnos o recientes conocidos llegan a enterarse de mi interés por la literatura – y de que por allí circulan algunas publicaciones mías – suelen pedirme que lea alguno de sus trabajos para que luego les dé una opinión.

La mayoría de las veces he aceptado el compromiso con la advertencia de que los leería en el momento en el que tuviera espacio, sin presiones, y de que les daría una opinión honesta aun cuando no fuera positiva. En muy poco casos he evitado el compromiso de leerlos, ya sea porque me daba mala espina la persona que me lo pedía o – lo reconozco – porque estaba de malas y con pocas ganas de ser amable y de meterme en más tareas de las que ya me abrumaban. Debo agregar que el compromiso de leerlos implica invertir un tiempo, que no siempre se tiene, y un esfuerzo, que no siempre entusiasma.

La mayoría de las veces he aceptado el compromiso con la advertencia de que los leería en el momento en el que tuviera espacio, sin presiones, y de que les daría una opinión honesta aun cuando no fuera positiva. En muy poco casos he evitado el compromiso de leerlos, ya sea porque me daba mala espina la persona que me lo pedía o – lo reconozco – porque estaba de malas y con pocas ganas de ser amable y de meterme en más tareas de las que ya me abrumaban. Debo agregar que el compromiso de leerlos implica invertir un tiempo, que no siempre se tiene, y un esfuerzo, que no siempre entusiasma.

Ahora bien, uno acepta ese encargo porque también hay un acto de reciprocidad en ello. En el transcurso de la vida a cada quien nos ha tocado pedirle a alguien, con más autoridad – y cuya opinión nos fuera importante -. que lea nuestros escritos. Por supuesto, siempre estaba la posibilidad de que esa persona no quisiera recibirlo, Y si acaso lo aceptaba, también nos tocaba vivir los siguientes días chapaleando en la incertidumbre hasta que nos llegara el veredicto. En el mundo de de la literatura, como seguramente en otros campos del arte, siempre hay un pez más grande.

En fin,ya sea por una o por otra razón, la mayoría de las veces he aceptado el encargo y – debo reconocerlo -, por lo general ha sido una grata experiencia.

En fin,ya sea por una o por otra razón, la mayoría de las veces he aceptado el encargo y – debo reconocerlo -, por lo general ha sido una grata experiencia.

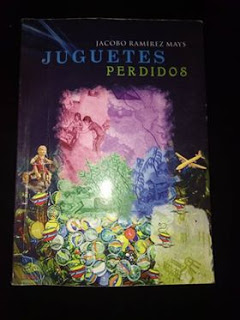

Volviendo al jovencito que me pidió un momento, esperé a que me dijera algunas palabras a modo de introducción para luego, seguramente, hablarme del tema. Sin embargo, y aquí viene el giro inesperado en una historia, ese detalle que inusitado. Mi alumno le agregó un componente repentino a su pedido. «Este libro es un poemario escrito por mi padre», me dijo después de haberme obsequiado el libro y pedirme que lo leyera. «Él es un gran poeta, sabe, vive en Huánuco, y allá es muy respetado». Yo debo haber sido muy expresivo en mis facciones para que mi estudiante agregara inmediatamente: «A mí me interesaría que lo leyera porque creo que vale la pena y quería compartirlo con usted». Observé la carátula de libro: había varias imágenes superpuestas – a modo de collage – con muchos colores alegres sobre los habían dibujado juguetes como canicas, trompos y demás objetos de una época en la que esos juguetes tuvieron su apogeo. Cuando me fijé otra vez en el título comprendí el concepto de la carátula: Juguetes perdidos.

Por supuesto que acepté el libro con el mayor gusto y sorpresa. Le agradecí la consideración y me comprometí a leerlo lo más pronto. Él joven sonrió con satisfacción y luego dijo: «En Lima, ni se enteran de los grandes artistas que hay las regiones». Asentí con un leve movimiento de cabeza. «Mi padre, por ejemplo».

Como se infiere – eso espero – esta historia tenía varias aristas que quería compartir antes de dejarles unos de los poemas de dicho libro: que ser profesor y escritor – aunque sea duro y agotador – me ha dado, y aún me sigue dando,gratas experiencias; así también, que siempre que se pueda trataré de leer los libros que lleguen a mis manos; asimismo, que hay que ampliar el horizonte de nuestro quehacer literario para contemplar la gran obra artística que se está gestando en todo el país, pero que, lamentablemnte, está pasando desapercibida ya sea por descuido o por falta de una visión más objetiva y rigurosa. Jacobo Ramírez Mays, el autor de este poemario, es uno de ellos, por ejemplo.

Sin embargo, lo más importante de esta nota – al menos para mí – es el amor y respeto que puede generar un padre en un hijo. Muy por encima de la calidad literaria de Jacobo Rampirez, creo que la mejor obra de este poeta ha sido generar ese temperamento en un hijo. De esa obra,en especial, debe sentirse muy orgulloso el poeta.

Sobre el poemario transcribo unas líneas del prólogo escrito por Juan Giles y les dejo al menos uno de ellos, ya usted me dirá lo que opina:

Juguetes perdidos es un conjunto de veintiocho poemas que desbordan sencillez en todos y en cada uno de sus versos (es innegable que una de las cuestiones más complicadas y uno de los mayores retos para un poeta es lograr la sencillez temática y técnica en sus versos). Aparentemente el tema central del poemario es simple, declarativo que evoca los distintos juguetes que alegraron la infancia. Sin embargo, bajo la pluma de Jacobo Ramírez este tópico adquiere grandeza.

POEMA V

Después de la labor,

con el sudor de mis sufrimientos

llegaste a mis manos, pequeño soldado de plomo.

Eras duro y fuerte, como mis sueños.

Te parabas en el campo de la felicidad

y derrotabas a los intrusos.

Pero, en un crepúsculo, desapareciste.

Lloré tu pérdida,

y nunca más supe de ti,

n i de mis fantasías,

ni de mis ideales.