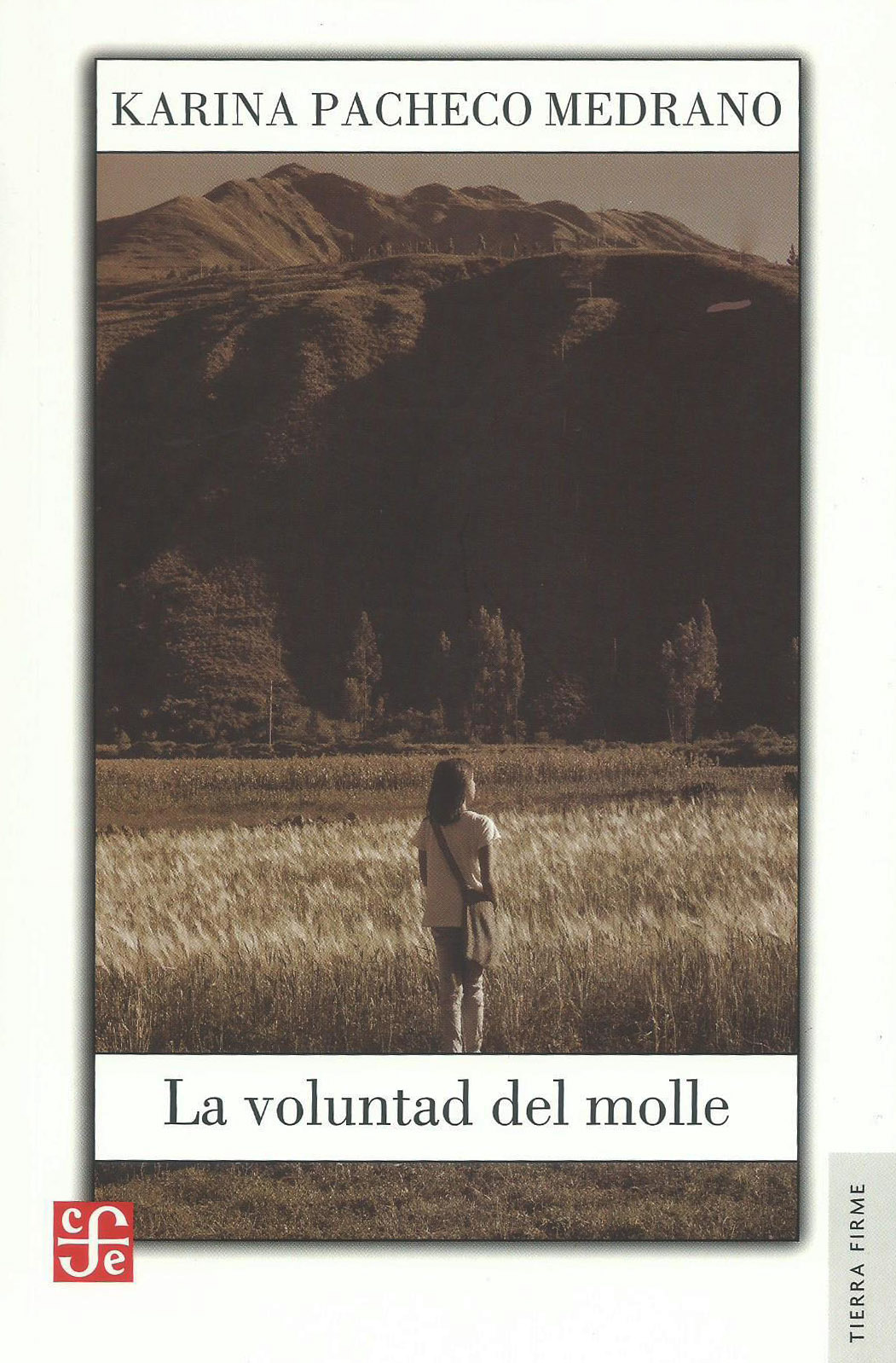

«La voluntad del molle» de Karina Pacheco (Comentario)

6 julio, 2017

«La segunda amante del rey», novela de Alonso Cueto (Comentario)

8 julio, 2017HALLAZGO DEL FARDO FUNERARIO

Finalmente atravesaron la alambrada de seguridad que cercaba la abandonada huaca de Maranga. Lo consiguieron a duras penas, deslizándose por debajo de los alambres mientras las púas oxidadas rasgaban sus ropas.

Ya estaba hecho, habían cumplido con el desafío de introducirse en las ruinas de lo que alguna vez había sido una importante ciudadela preincaica, aunque ahora el lugar era apenas una sucesión de dos lomas abandonadas y polvorientas en cuyas laderas se encrespaban algunos devastados muros de adobe, otros tantos tapiales carcomidos y muchos pedazos de paredes terrosas. Cuando los cuatro estuvieron de pie, contemplaron por un rato la imagen sombría de las dos pirámides ruinosas que formaban la huaca. La noche era definitiva, aunque la luz artificial que llegaba débilmente de la ciudad les permitía distinguir los contornos de las ruinas. Por un momento les pareció que las pirámides se asemejaban a dos ancianos curvos, apoyados hombro contra hombro, durmiendo perpetuamente. Se quedaron en silencio por un rato. Absortos. Luego alcanzaron a ver el entramado de estrechos senderos polvorientos que se extendían por las laderas. Eran sinuosos caminos, quebrados en muchos tramos, que les señalaban la ruta que ellos iban a seguir en unos momentos.

Sin embargo, no se atrevieron aún a avanzar. Más bien, se agazaparon sigilosamente detrás de un montículo de tierra hasta estar seguros de que no había algún vigilante en la caseta de madera emplazada en un extremo de la ciudadela, cerca de la pirámide más pequeña. El viento frío de otoño soplaba suavemente, pero aun así, levantaba un poco tierra en forma de pequeños remolinos.

César, Aníbal, Renato y Javier, luego de unos minutos de espera, confirmaron que nadie vigilaba el lugar y solo entonces respiraron aliviados, se dieron palmadas de valor e iniciaron la expedición.

Poco después, los cuatro ya eran como sombras sigilosas ascendiendo por uno de los angostos caminos que ascendía por la ladera más empinada de la segunda la pirámide, la más grande. Habían elegido el sendero más complicado porque era el modo más directo y rápido para llegar a los muros más conservados de la fortaleza preinca. Solo a partir de allí, comenzarían a buscar alguno que otro vestigio que demostrara que sí, que efectivamente habían estado caminando entre las ruinas de la enigmática ciudadela de Maranga.

La soledad del lugar era tan intensa que, a ratos, los sobrecogía tanta desolación. Cuando, finalmente, alcanzaron la parte más alta de la segunda pirámide, se sintieron agotados y se dejaron caer de cualquier modo, cerca de algunos derruidos tabiques de adobe y de otros restos de graderías que aún perduraban en la pequeña explanada. Desde ese lugar, que era el más alto de la huaca, alcanzaban a tener una panorámica bastante amplia de Lima, al menos del lado oeste de la capital. Descansaron un largo rato sin decir palabra. César y Javier, con la mirada enfocada en la telaraña de luces amarillentas que, a la distancia, seccionaba la capital como si fuera un enorme y refulgente tablero de ajedrez. Aníbal y Renato, en cambio, echados de espaldas, solo contemplaron el velado cielo limeño: una bóveda oscura, sin estrellas, y con un retazo de luna en cuarto menguante apenas visible entre la nubosidad propia del otoño.

•••

•••

La idea de introducirse en la huaca de Maranga había comenzado algunas semanas atrás, luego de escuchar, tantas veces, las extrañas narraciones del Chamán de Végueta sobre los secretos que se ocultaban dentro de los antiguos muros de las huacas que aún subsistían en toda la anchura de Lima. «Y hay tantas huacas llenas de misterio, que ni se imaginan», les había dicho más de una vez. Así que tenía que suceder. Tantas historias de viejos recintos preincas ocultos y, a la vez, de dioses extraños con maldiciones milenarias y secretos tenebrosos habían despertado su curiosidad. Más aún para ellos que habían vivido parte de su adolescencia vagabundeando por esas mismas veredas que rodeaban la huaca desde que tenían memoria. La huaca de Maranga siempre había sido una sucesión de dos pequeños cerros en cuyas faldas se veían murallones de adobe destartalados: las ruinas de una antiquísima ciudad preinca que las autoridades habían cercado con una alambrada de púas que paulatinamente se había ido oxidando con la humedad. Desde hacía muchos años ya nadie renovaba la alambrada.

Entonces, incitados por aquellas fantásticas leyendas, por fin decidieron irrumpir dentro de ella para enfrentarse, finalmente, con los mentados misterios de ese antiguo mundo preincaico del que apenas si habían prestado atención cuando estuvieron en el colegio. Acordaron llevarse todos los objetos que encontraran en su incursión, como una prueba de que habían caminado entre los espíritus de ese mundo antiguo sin que nada malo les hubiera pasad

•••

Luego de un rato, ya algo descansados, Aníbal sugirió que debían continuar. Renato dijo que tenía razón y se incorporó de inmediato. Javier y César acataron la sugerencia con cierto desgano. Se levantaron pesadamente. Javier contempló un poco más el paisaje luminoso de la ciudad. «Qué grande es Lima», exclamó antes de seguir al grupo. Las ropas de todos estaban totalmente empolvadas y sus rostros lucían cansados. Aníbal miró su reloj. Ya era casi la medianoche.

Tal y como lo habían planeado, iniciaron el descenso por el lado más inclinado de la pirámide. De nuevo eran cuatro sombras que se movían casi a tientas. Bordearon, otra vez, algunos corroídos murallones, casi sin contemplarlos, aunque sabían que era antiquísimos. Caminaron por entre desvencijados cercos de adobe que alguna vez fueron parte de los grandes paredones de una ciudad poderosa, según habían escuchado. Una ciudad desde donde se gobernó casi toda la costa central. A ratos, avanzaron saltando los tapiales y, en otros, se escurrieron a gatas por los estrechos conductos que el tiempo había taladrado entre las añejas paredes de barro. Luego se encontraron con más murallas y más tapiales: todos siempre carcomidos. Algunos de ellos eran apenas pedazos de adobe incrustados en el suelo como dientes rotos dentro de las encías del cerro.

Finalmente traspusieron la sección más enmarañada del lado sur de la pirámide. Solo allí comprendieron por qué la gente rehuía caminar por las inmediaciones de huaca por las noches. La ruinosa ciudadela de Maranga, de noche, parecía ser un espectro imponente y tenebroso aprisionado entre los distritos de Breña y Pueblo Libre.

– Esa pendiente es la más difícil – dijo Aníbal, apuntando hacia una de las laderas de la pirámide –.Seguro que por allí los huaqueros no han buscado mucho. Es la zona más abandonada – .Caviló por unos momentos – . Por allí vamos a encontrar algo que valga la pena.

Aunque hubo un tiempo – hacía ya mucho – en el que pareció que los pocos restos de aquella ciudadela preinca iban a desparecer por completo. Aquello fue cuando una constructora llegó con la insólita idea de pasarle el tractor a todo el lugar. Se decía que, previamente, se habían comprometido a embalar cuidadosamente todos los huacos, esqueletos y demás cosas que se pudieran encontrar para enviarlos de inmediato a los museos. Afirmaron que solo después de esa larga tarea, iniciarían la edificación de un gran complejo de viviendas. No había sido la primera vez que alguna inmobiliaria lo había intentado. Sin embargo, en ese caso, ellos, de alguna manera, se la habían ingeniado para conseguir los permisos que les accedería a realizar su proyecto.

Por supuesto que no todos estuvieron de acuerdo con que se destruyera la huaca. Se armó un gran escándalo. Para algunos, aquello era un atentado contra el pasado de la ciudad. Hubo reportajes en la televisión y mucha presencia de fotógrafos en las inmediaciones; también algunas marchas de protesta por parte de conservacionistas que reclamaron respeto por los restos arqueológicos; manifestaciones con cartelones y griterío; declaraciones de autoridades.

La gente comentaba que había sucedido lo de siempre, que se había comprado autoridades y hasta adulterado documentos, que todo era un engaño urdido por inversionistas desvergonzados, que los sobornos eran evidentes, que no era aceptable que una tropa de albañiles pudiera escarbar aquel milenario lugar sin estropear los restos que aún quedaban en las entrañas de la huaca, que cosas así solo podían suceder en ciudades como Lima en donde el cemento y los fierros estaban arrasando con los restos de un pasado que todavía no se había descubierto plenamente y menos, comprendido lo suficiente. No obstante, el proyecto siguió avanzando y, poco después, llegaron las cuadrillas de trabajadores, con sus cascos de seguridad anaranjados, su rostro de indiferencia y mucha maquinaria de construcción que se fue emplazando en los alrededores. Las marchas de protesta continuaron un tiempo más, pero todo parecía ya inútil.

De pronto, un día, de una manera igualmente inusitada, la constructora paralizó las obras y desapareció del escenario. Se rumoraba que habían perdido la autorización por algún accidente de trabajo, con muertos incluidos; también se especuló que había sido por causa de los cambios políticos; y hasta hubo un secreteo que luego se hizo leyenda urbana: uno de los financistas, el que más dinero pensaba invertir, se había trastornado por culpa de unas pesadillas que lo sacaban de su dormitorio, y hasta de su casa, entre gritos de miedo. Se decía que vivía atormentado por unas alucinaciones que lo martirizaban. Lo cierto es que nunca se supo a ciencia cierta por qué se retiró la constructora. Simplemente se detuvieron los trabajos, se desmontaron las grúas, se llevaron las maquinarias y todo volvió a ser como era antes. Se colocaron otra vez las alambradas con púas y, con el tiempo, estas se volvieron a oxidar. Entonces el paisaje de la antigua huaca de Maranga recobró su soledad y siguió languideciendo en silencio.

El Chamán les había contado que debajo de esas ruinas aún había secretos que, probablemente, podrían explicar los muchos sucesos extraños que a veces sorprendían a la ciudad. Desapariciones inexplicables, trastornos climáticos, desbordes de ríos que parecían haberse dormido para siempre, y demás acontecimientos que luego se volvían leyendas que se contaban de generación a generación. Además, también les había dicho que – en las profundidades de la ciudad – aún quedaba mucha energía perteneciente a los seres del pasado, personas que habían muerto sin resolver sus pendientes de este lado de la vida. Eso explicaría– les había indicado el Chamán – por qué había tanta mala vibración en estos tiempos.

Sin embargo, la huaca de Maranga también era conocida por otro mito, uno distinto y más tentador. Uno que afirmaba que, en los rincones más escondidos de sus cavernas, aún se escondían riquezas que nadie había encontrado. « Hay que ir, muchachos, hay que atreverse », exclamaron en más de una ocasión los amigos del Chamán. «No importa que los huaqueros ya se hayan aburrido de buscar hacía muchos años», se entusiasmaban, se daban valor. «Nosotros, algo vamos a encontrar».

Cuando hablaban así, el Chamán solo los escuchaba con cierta incredulidad. Ya se había cansado de advertirles que eso de las riquezas eran, más bien, alucinaciones de la gente, ideas descabelladas. En cambio, les había insistido en que lo más grave era que removieran las cosas inciertas del pasado, esas que habían quedado enterradas. «Vamos, Chaman, no seas dramático », le contestaban. « ¿Tú mismo no nos estás diciendo que son solo leyendas? ». Y el Chamán les decía entonces que las leyendas tenían su comienzo en un hecho real que luego se llenaba de fantasías. «Ajá», le respondieron: «Entonces, aceptas que podría ser cierto que hubiera una fortuna milenaria escondida en algún lugar de la huaca». El Chamán, entonces, solo movía la cabeza, apenado. Pero ellos insistían: « Y si no había joyas, cualquier reliquia que pudiera ser bien pagada por algún coleccionista », Aníbal exclamó: «Muchachos, nosotros vamos a entrar».

NOTA:

Primeras páginas de la novela Dioses de Maranga. Editorial Bizarro. 2017