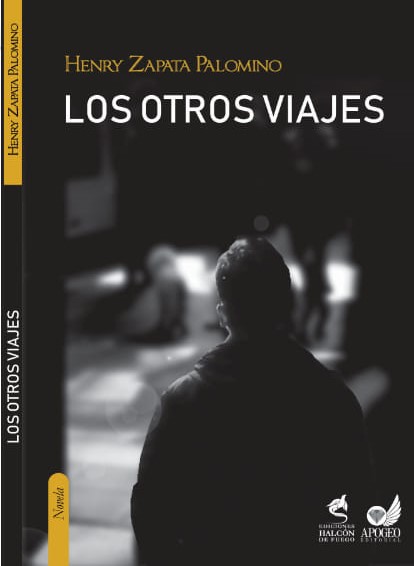

«Los otros viajes» novela de Henry Zapata. Reseña

5 agosto, 2020Cine realizado por mujeres en los 90

9 agosto, 2020PAN

.

Publico este cuento del escritor y periodista Juan Ochoa para aunarme al homenaje para este gran amigo y,asimismo, dejar una muestra tangible de su gran talento. Juan, no solo fue un excelente periodista, como escritor ganó el Premio de Novela del Banco Central de Reserva con su obra: «El amor empieza en la carne». Que descanse en paz. Siempre lo recordaremos.

.

Por Juan Ochoa López (1965-2020)

.

De adolescente repetí mil veces el “Responso a Verlaine” de Rubén Darío, poema que grabé a fuego en mi memoria. Poco importaba que ignorara el significado de muchos de sus vocablos. Me bastaba la musicalidad de esos versos y el hecho de que toda la divinidad cabía en ellos. Por eso lo recitaba como catarsis y ofrenda, dormido o despierto, en mi lecho, en mi depresión o en mi retrete y ese responso, al declamarlo o musitarlo, me fortalecía el espacio mitológico que todo hombre lleva dentro, casi sin darse cuenta.

”Panida, Pan tú mismo, qué coros condujiste”, escribió Darío en ese responso, definiendo a Verlaine. Así, el Dios Pan se multiplicó en mi devoción juvenil. Lo imaginé de tantas formas, cometiendo todos los excesos satíricos, como ocurre con la poesía misma. Carecía de rostro y, en mi delirio, le inventé caras y caretas, pelos y perfiles, miradas graves, superficiales o profundas, hipnóticas casi siempre. Hasta que una tarde, paseando por las galerías del Museo Arqueológico de Córdoba, el Dios Pan se me apareció en vida, en mármol, en máscara, tan hondo como el poema, tan Dios y, a la vez, tan ficticio como una trama teatral. Era él, no había duda, el mismo omnipotente soñado por Darío. Pan, la deidad del responso insoslayable; Pan, el padre de Verlaine y de toda la poesía que hasta hoy se ha escrito; Pan, la furia contenida, el sexo no saciado, el fauno siempre vivo del bosque, el músico que deambula en medio de las mil y una lujurias, monarca de una cueva secreta en la que esconde sus tesoros que son, qué duda cabe, los cuerpos y las almas de sus esclavas ninfas.

Esa tarde, en el museo cordobés, entre sarcófagos y mosaicos, yo descubrí la cara del Dios de mi adolescencia. Y allí mismo, sobre la patria mudéjar, volví a ser joven y a repetir, como un rapsoda, el responso a Verlaine de Darío y ese fragmento “Panida, Pan tú mismo, qué coros condujiste”. Sin embargo, al ver la faz auténtica de esa máscara teatral de Pan que me observaba, me di cuenta de que Verlaine, aún grandioso como era, no podría ser Pan como el poeta nicaragüense afirmaba. Porque este Pan de Córdoba, este Pan que convive con los fantasmas de los Páez de Castillejo, este Dios cornudo, macho cabrío y de orejas zoológicas, no podría encarnarse en ningún hombre. Nadie podría ser él. Véanlo bien y con detenimiento. Insinúa humanidad, pero cualquiera se da cuenta de que su reino no es de este mundo. Pan, en el amado museo de Córdoba, aun siendo máscara, es inhumano e inmenso, es ciclópeo y tiene eso que a todos los hombres nos faltará siempre: la gloriosa inmortalidad. Verlaine ha muerto, Rubén Darío también, moriré yo y tú que lees este relato, todos seremos polvo pero te aseguro que ese eterno Dios Pan seguirá allí, hasta que amanezca la larga noche de los tiempos, hasta que el sol sea azul y la sangre blanca.

Volvamos, entonces, a creer en él. Desterremos todas las tristezas, limpiemos el alma de la congoja y la duda, alojemos a Pan, otra vez, como antes, en el corazón, en el espíritu, en nuestra mesa, para que en lugar de llanto en el ojo haya sólo agua bendita. Retornemos a él y pronto llegará el día en que se convierta en nuestro único alimento. Porque en el museo cordobés, esa inesperada tarde en que conocí su rostro, supe que sólo de Pan puede vivir el hombre.

Máscara del dios Pan. Mediados s. I d.C. Museo arqueológico de Córdova